- date

- 2025.10.03

Studioの新機能がWeb運用の内製化を加速—プロからセミプロまでカバーする「Editor 5.0」【Studio×root対談インタビュー vol.2】

ノーコード・ローコードツールが急速に普及する中、Studioは独自の進化を続けている。先日リリースした新エディター「Editor 5.0 Beta」、そして今後のStudio CMSの進化により、同サービスはプロのクリエイターからマーケターまで幅広いユーザーをカバーする包括的なプラットフォームを目指している。今回は、StudioのCOOを務める吉岡さんとエンタープライズパートナーに認定されたroot CEOの西村がStudioの今後とエンタープライズでの活用について語り合った。

※本記事は、Studio×root対談インタビューの第2弾です。第1弾の記事はこちら

「ノーコード×共創支援」でエンタープライズの内製化を加速——Studio×root連携の可能性【Studio×root対談インタビュー vol.1】

吉岡 泰之:Studio株式会社 COO / 元gaz CEO。デザイン会社gazを創業し、ノーコードWeb制作で日本一の実績を誇っていた。gazはStudioと合併し、現在はStudioのCOOを務める。

西村 和則:株式会社ルート CEO。事業成長を実現するためのデザイン支援を中心に事業展開するデザイン会社の代表。この度、Studioのエンタープライズパートナーに認定。

目次

新エディター「Editor 5.0」で実現するユーザー体験の変革

—— まず、9月にリリースされた新エディター「Editor 5.0」についてお伺いしたいと思います。どのようなアップデートがあるのでしょうか。

吉岡:新エディター「Editor 5.0」には、3つの大きな柱があります。

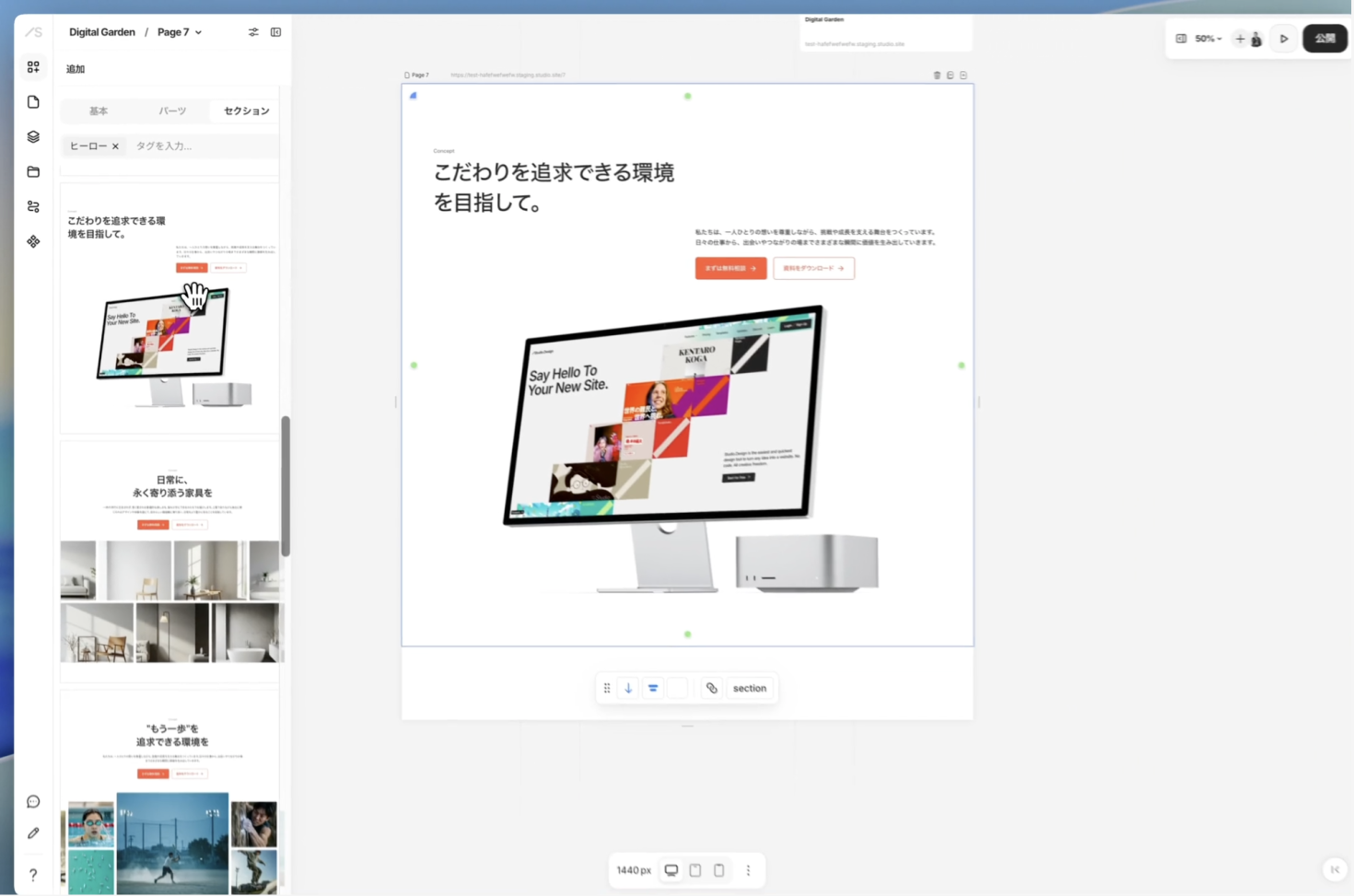

まず1つ目は、セクションとパーツの拡充です。これまでのStudioは基本的にプロジェクトを立ち上げた時には空白のページからスタートしてHTML・CSSの構造をGUIで表現していく、デザイナーなど制作者前提のツールでした。Editor 5.0では、セクションごとのパーツが複数しっかりセットアップされた状態で始まり、制作者以外もより扱いやすくなりました。

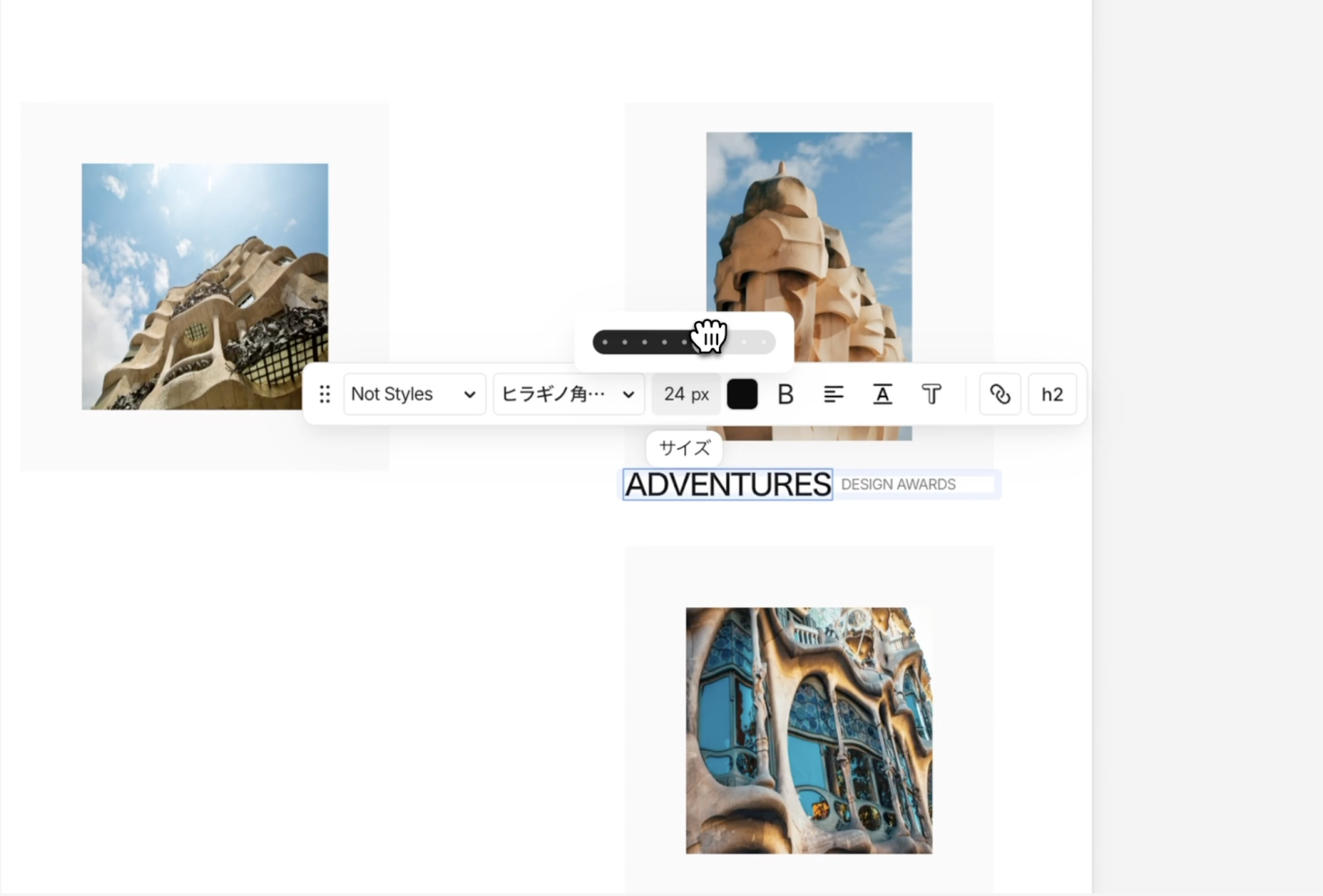

2つ目が、パネル上での簡易なデザインの調整機能「Quick Bar」です。各パーツを選択すると、パネル上でカラーやフォントサイズ、余白などの基本的なデザイン要素を直感的に変更できます。Figmaのようなデザインツールの経験がなくても調整しやすくなり、自由度と効率性が同時に向上しました。

この2点の機能により、例えばマーケターの方がワイヤーを組む感覚でドラッグ&ドロップしてLPを作ったり、rootさんが作ったLPを納品した後、クライアント側でセクションを追加してコンテンツだけ更新するといった使い方が、よりしやすくなります。

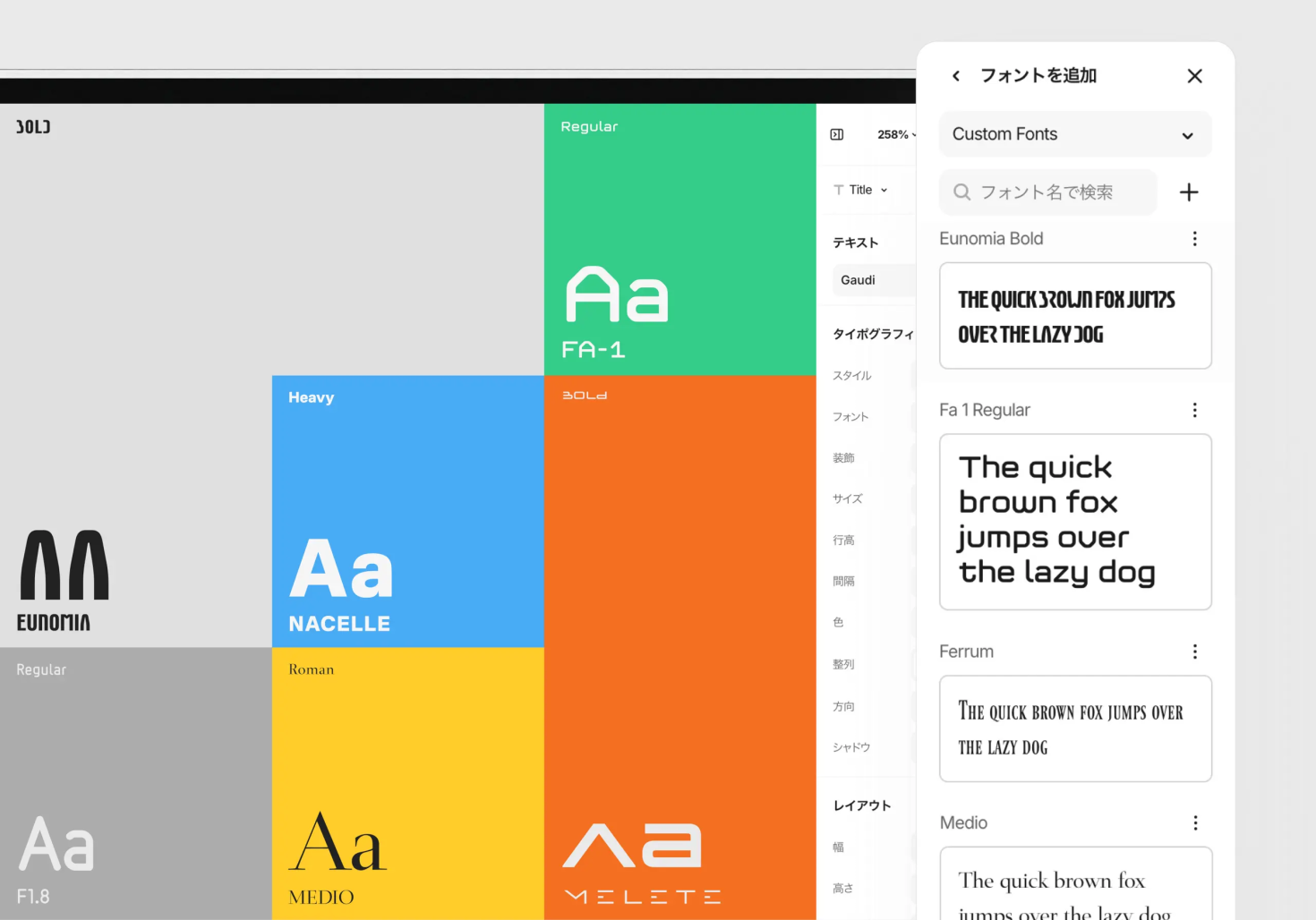

そして3つ目は、カスタムフォントの機能です。エンタープライズ企業では自社で作成したオリジナルフォントや、外部ソースのフォントが求められることが多いですが、これまでのStudioでは、連携しているWebフォント以外は使えませんでした。Editor 5.0ではオリジナルフォントをアップロードして使える機能が追加され、表現の幅が大きく広がります。

—— こうしたエディターの変化で、Studioを利用するユーザーの顧客体験はどう変わっていくのでしょうか?

吉岡:従来はプロのクリエイター向けにエディターを作っていたので、HTML・CSSが書ける人の効率化を主眼に置いて、機能実装していました。

そこは引き続き強化しつつ、カスタムフォントやMaterial Symbolsで表現力を拡張しています。その上で、セクションパーツや簡易操作パネルによって、マーケターやアートディレクターなどのWebの専門知識がほとんどない方々でも、デザインや配置、運用までを担うことができます。

Editor 5.0は、プロだけでなく“セミプロ”の方々までを、しっかり支えられるエディターになりました。1つのエディターで2つのセグメントを支える方向性です。

—— このEditor 5.0によって、クライアントワークの現場では、Studioの提供価値や立ち回りは変化するのでしょうか?

西村:裾野が広がることで、デザイナー以外の人でも編集や運用のハードルが下がり、社内での内製化がしやすくなることがが大きいですね。インハウスのデザイナーやマーケターと、共同でサイトを構築していくパターンも増えていくはずです。操作性が高まったことで、1つのサイトをチームで共創する取り組みを、より強化できると感じています。

他ツールとの差別化で目指すポジション

—— Studioが他のノーコード・ローコードのWeb制作ツールと差別化していきたいポイントや、目指すポジションについて教えてください。

吉岡:既存のノーコードツールは実質、プロのクリエイター向けに設計されているものが多く、非デザイナー職にとっては操作のハードルが高いこともあります。

Studioは、プロが求める表現力を担保しつつ、マーケターやアートディレクター、その周辺の職種にも心地よく使える体験を重視しています。そうした「幅広い職種にフィットする使いやすさ」でポジションを築いていきたいと考えています。

テンプレートやプリセットセクションがあり、プロ向けの詳細なプロパティやカスタムフォントも使える。しかも、同じ構造で一貫して動く。ここがStudioの良さだと捉えています。

クライアントワークをしていると、前提としてクライアントのリテラシーは選べませんよね。社内に制作チームがあってリテラシーが高い場合もあれば、マーケターが高頻度で施策を回したいが、実装できる人のリソースが限られる場合もある。

どちらにもちょうどよくフィットする柔軟さを持ち、どんなユーザーでも「こんな使い方をすれば便利だよね」を選べる。そんなプロダクトが僕らが作りたいStudio像です。

—— 実際のクライアントワークで、他のツールが話題に上がることはありますか?

西村:国内のクライアントワークでは、FramerやWebflowを指定されることはほとんどなく、話題に上がるのは主にWordPressです。

よく「どちらが良いのか」と聞かれますが、Studioを薦める理由は、マーケターやデザイナーが社内で直接運用できる点です。内製化を進めたい企業にとって、担当者が自分で更新や調整できるのは大きな価値になります。

吉岡:Studioの国内シェア率はまだ数%という状況ですが、最近Studioの認知は確実に上がってきています。特にエンタープライズ企業で1つ導入が進むと、他の関連サービスや他部署へも口コミで広がる事例が増えています。これも内製化のメリットを実感していただけているからだと思います。

西村:rootの案件でも、まずは1部門でPoC的に使ってもらい、良さを実感いただければ他部門へ展開できる、という流れは手応えがありますね。大企業ほど社内稟議が最初の関門になりますが、一度承認を通した実績があるだけで導入ハードルは確実に下がります。この流れを積極的に作っていきたいですね。

吉岡:同感です。セキュリティチェックなどの要件を一度クリアしていれば、その後の展開はスムーズです。これまで細かな更新の度に外部に依頼していた運用も、Studio導入により担当者が自ら更新・調整できるようになる。都度の外注費や調整コストが不要になり、結果として大きなコスト削減が見込めると考えています。

最後に

次回は、大企業がStudioを導入するタイミングや課題、エンタープライズ支援で求められる役割について、吉岡さんの経験に基づく具体的なお話を伺います。

お楽しみにお待ちください。

新規事業・UXデザインのことなら私たちにご相談ください。

私たちは事業戦略に応じたプロダクトデザイン戦略策定からUXデザイン、人間中心設計に基づいたデザイン手法を実行することで事業の立ち上がりから成長までの過程を支援します。サービス開発、UXデザインのことでお困りの方は、rootまで気軽にご相談ください。