- date

- 2017.01.27

深津貴之『確実に良くするUI UX設計』 – UX & Service Sketch #21 イベントレポート

少し間が空きましたが、12月19日に行われた『大規模リニューアルプロジェクトの舞台裏 UX & Service Sketch #21』に参加してきました。

イベントでは4名の方が登壇し、サービスリニューアルの話を10~15分でプレゼンテーションをしていただきました!

今回は登壇者の一人、THE GUILD 代表 深津貴之さんの日経電子版アプリのリニューアルをもとに話していただいた『確実に良くするUI UX設計』のプレゼンをまとめました。

目次

確実に良くするUI UX設計

THE GUILD 代表 深津貴之さん

「内制でもうまくいくときとそうでないときがあり、リニューアルは大博打である。また自分にとってのキーファクターは、外部と内部の相対的な位置関係、力関係を指摘する人だ」という深津さん。

内部で運営をし続けると2つ大きな問題点がでてくるといいます。

1点目は、世代交代しているうちにだんだんとアップデードしかしないようになること。

新規事業や新しいことをやったことがない人がでてきてリスクの高い挑戦をどんどんしなくなっていく。

2点目は、そういった状況になってくると今行っているテクノロジーが、イケてるかどうかわからなくなってくる。

この問題を防ぐためにはそういったことを指摘する人がチームや外部にいることが重要であり、指摘する人がいることで軸がぶれなくなるとまとめていました。

THE GUILDでは日経新聞アプリの場合 制作やデザインをして納品だけで終わりにはしていないようです。1番最初のコンセプトモデルのプロトタイプピングとそのプロトタイプピングの後にリリースから今日に渡るまで、ロングランを見越して今も監修を続けているようです。

提案

日経新聞アプリのリニューアルは以下の条件のうえ相談されました。

・日経新聞が会社の方針として、会社の内部でアプリやサービスを回せれるようにしたい

日経新聞に提案する際に、

・日経新聞にはコンテンツ増やしすぎて破綻していること

・コンテンツ、新聞は素晴らしいがそれを入れるうつわが少し怪しい状態ということ

・日経新聞的の望んでいる新機能と日経新聞ユーザーが望んているものには齟齬があること

(例えば日経側は他にはない新しい機能を望んでいるが、ユーザー的にはログインの快適さや記事の読みやすさなどを望んでいる、など)

普段はもっとオブラートにつつんで提案をするようですが、このときは直接的な表現でプレゼンしたようです。この提案が日経新聞には受けたようで是非、ということでお仕事を頼まれたようです。

日経電子版リニューアルで実際にしたこと

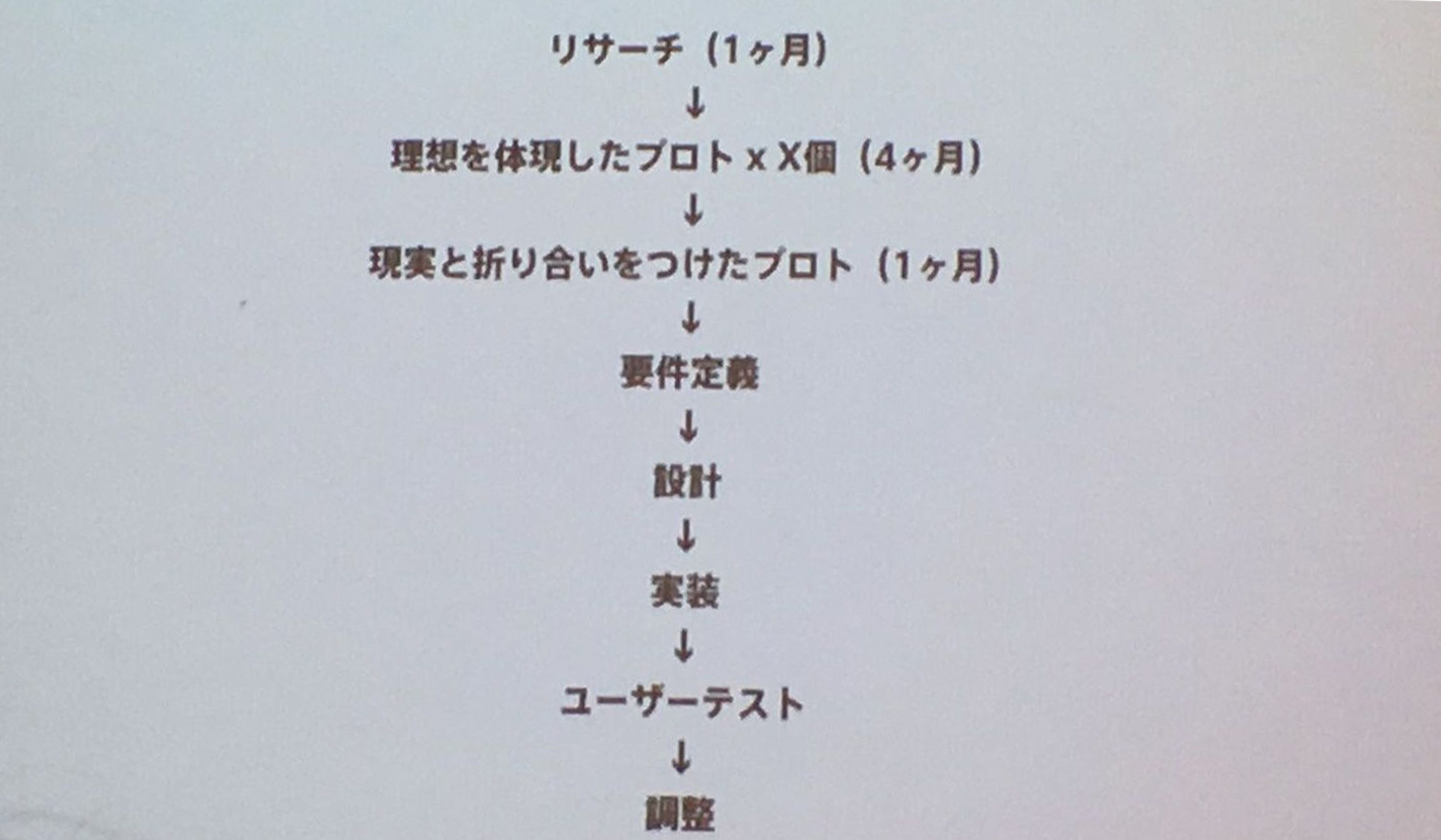

続いて実際のスケジュールをもとに実際に行ったことをお話していただきました。

実際のスケジュール

プロトタイピング期間:6か月

リサーチ:1か月

理想を体現したプロトの制作:4か月

<1 リサーチ>

実際にリニューアルをするにあたってまずはリサーチ、プロトタイピング、テストをひたすら行ったといいます。

深津さんの肌感的な感想ですが、失敗するリニューアルはだいたいリサーチやテストをしっかりやっていない、もしくは結論ありきで進めていることが多いのだそう。

リサーチでは主に

・ユーザー調査

・競合アプリの調査

をされたようです。

自社商品も他者商品も調べ、指の届く範囲、何を間違えるのか全て検証し、競合アプリ、思いつく限りののツリー構造を調べ、その競合アプリの長所、短所、問題点をリサーチされていたそうです。調査方法も内製での調査や調査会社使ったりしたそう。

できる限りのインプットをやり、この構造だと誰も理解しないなど、構造で調査します。だんだんやっていくとこういう構造だとこのユーザーは弱い、など傾向がわかってくるようです。

<2 プロトタイプ>

深津さんはプロトタイプにかなりの時間を割いて作業をすすめたようです。

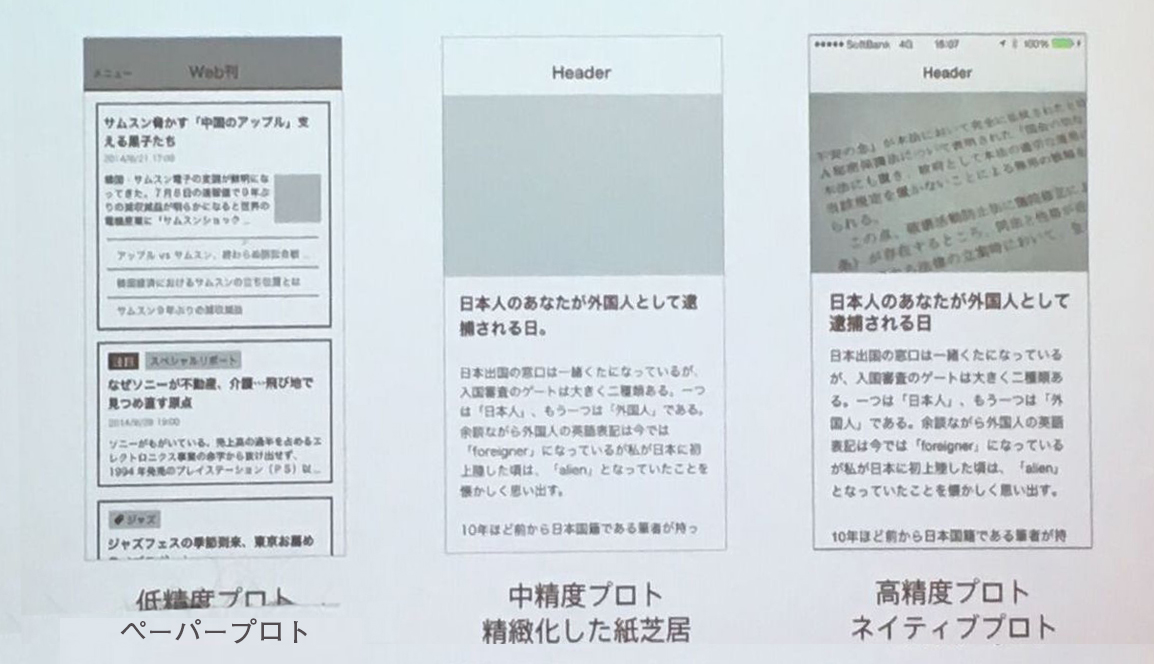

作業をする中で深津さんは3種類のプロトタイピングを使い分けているといいます。

制作した3種類のプロトタイプ ※写真に修正を加えています

制作した3種類のプロトタイプ ※写真に修正を加えています

・低精度のプロト…ワイヤー紙芝居レベル

・中精度のプロト…フォトショで位置やレイヤーを考えたもの

・高精度のプロト…XCodeつかって実際につくる、リアリティあるものがつくれる

深津さんは日経新聞の場合全部のプロトタイプを試し、特に中精度のプロトを1番試したといいます。たくさんのパターンプロトを制作したらそれぞれに長所短所をあげてまとめていく、という手順で進めたそうです。

ここでなぜプロトタイピングが重要なのかお話してくださいました。

制作する際、いきなりウォーターフォール型で制作した場合、スマホで確認した時に実際触って見て修正が入った場合リカバリがきかないようです。なので完成品に保証のない作り方をするより、間にいくつも小さな球( 検証のプロトタイプ )を2つ3つなげながら作っていく方が良い。

このやり方であれば使いにくいと感じたらすぐ戻って修正する、という戻りやすくなり、間違った設計をしたときにある程度のリカバリがききやすくなるのが利点だそうです。

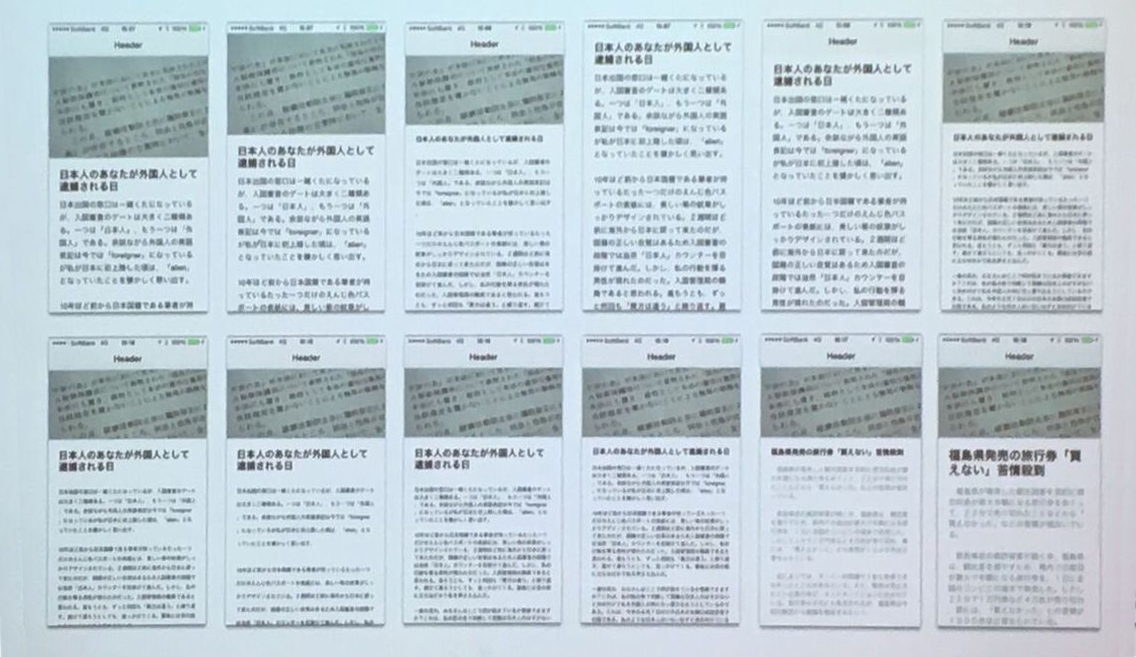

中精度のプロトでは他にTHE GUILD側でスライダーやスイッチでレイアウトや行間を変更できる新聞エディタのようなアプリを制作し、どれが一番見やすいのかを検証したり

ナビの位置は上下左右のどの配置やナビの段数などの触り心地を実際に指で触れる状況を作り使い勝手、指の範囲などの検証したそうです。中精度のプロトの段階でかなりしっかりと中身を作っていったようです。

行間やレイアウトの検証

行間やレイアウトの検証

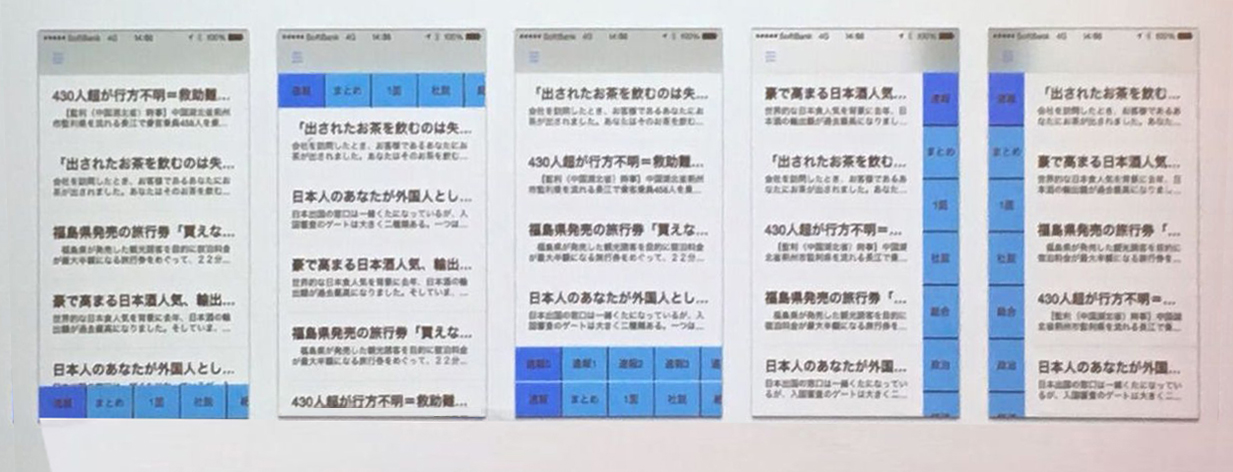

ナビの位置の検証

ナビの位置の検証

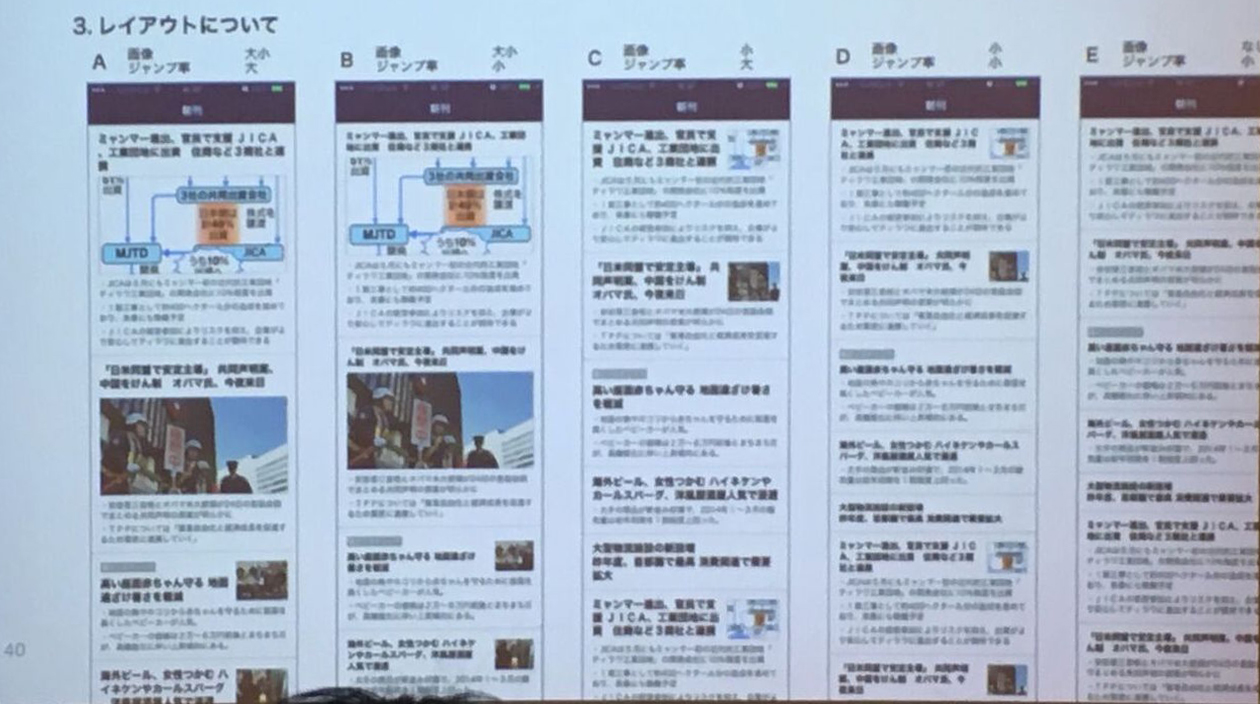

他に行った検証では記事のレイアウトやジャンプ率、写真の位置などをパラメーターで変更し試してみたり、スライダー使って行間とかセルの大きさとかを実際に日経の方に触ってもらってどれが一番使いやすいか聞いたようです。

レイアウト(ジャンプ率)の検証

レイアウト(ジャンプ率)の検証

今回は新聞のアプリなので記事が読みやすいか、ナビはわかりやすいかがユーザーの満足の8割を占める。矛盾のある構想はラクガキレベルのワイヤーフレームの段階でつぶしておくといいます。深津さんは紙書き起こしprottで簡単につなげて…を繰り返して矛盾を見つけ潰していったそう。

そして最終的に使いやすく生き残ったものをプログラム組んでもう少し高度なプロット作っていったそうです。

<3 photoshopでデザイン>

photoshopのグラフィックは最後の最後に制作するといいます。

ここにはほとんどエネルギーをかけず1~2週間でさっと制作をしてしまうようです。

<4 テスト>

調査会社を使い、テストをします。しかし深津さんは内制でテストを行ったわけではないのであまり深くはお話に触れませんでしたが、テストではユーザーの言っていることよりもユーザーのやっていることに注目してテストを見ていくようです。

深津さんは

もし顧客に、彼らの望むものを聞いていたら、彼らは「もっと速い馬が欲しい」と答えていただろう。───ヘンリーフォード

を引用し、

「ユーザーが言う要望やソリューションはユーザーが今まで体験したことをからの思いつく範囲のことなので、必ずしもベストアンサーではない。ユーザーが検索が欲しいと言ったのは、それは他のサービスで検索で問題が解決した経験があるから言っていて、真に必要なのはそもそも検索が必要ない、という解決だ。ユーザーが真に求めているものを見つけるのがUI/UXデザイナーの仕事だ。」

とまとめていました。

また、マーケティング用語ですが、本質的な話として

ドリルを買いに来た人が欲しいのはドリルではなく穴である───セオドア・レビット

という言葉も紹介してくださいました。

いい穴を開けるマシンであればユーザーにとってはドリルではなくても良いかもしれない。ここをしっかり考えなければドリルの話でデザインが終わってしまうのは勿体無いといいます。

<5 リリース>

リリース後はひたすらPDCAを回せるようにします。(今回の場合は日経チームが内制で回します)

この時の注意としてはリリース後が終わりではなく実質ここがスタート地点であるといいます。ユーザーはどんなものでも大抵使い慣れたものが変わったらロジック上、正しいだろうが使いやすくしようが、ユーザー的には一定数使えなくなったり、困ったことが起きるようです。それをどう吸収するのかというのが大事になってくるといいます。

そうすると完成品をリニューアルで作るというよりは、正しい設計や構造上の矛盾をリニューアルではずすことに注力し、数字あげ的なものはリニューアルが終わった後にPDCAでぐるぐる回して改善していくのが一番やりやすいとお話していました。

<まとめ>

今の状態よりも使いやすくするには思いつきだとだいたいこけてしまう。なので深津さんが一番大事にしていることは大量の仮説とアプローチをまず考えること。とりあえず総当たりで考え一人abテストをずっとやるのが一番大事だそうです。

しかし今回、日経新聞は検証に多くの時間を取らせていただいたが、実際にリニューアルにいくつも検証をさせてもらえる企画は少ないといいます。

検証を多く行うにはどれだけお客さんに理解を得るか上流の人を握るかが重要。そうすることでリーサチやプロトに限界まで時間をかけることができるようです。

そして思いつきのリニューアルは博打である、と再度お話をしていました。

リニューアルをする前にできる限りのリサーチを行い、ちゃんと矛盾のないようにすればコンテンツがよければ勝てるといいます。手を動かす前にどれだけ準備をするのかがリニューアルにスターデザイナーがいなくても数字をあげれる一番手っ取り早い方法とまとめていました。

また、一番難しいのはリサーチ、プロトにどう予算を引っ張ってくるのか、そしてそれをやる価値があるのかを相手に説得することだったようです。

日経新聞のように良いコンテンツがあるなら基本的には機能で小細工する必要はなく、新機能を開発するよりもリサーチに時間をかけて進めることを推したようです。

日経新聞とはリニューアル終わっても付き合いがあり、今も次のことを企画しているみたいです。

リニューアルで終わり、と考えるのではなくロングランの付き合いを前提に設計や歪みを外していくことをリサーチやテストを通じてやっていけると良い、という言葉で話を締めくくっていました。

<質疑応答>

最後に質疑応答もありましたので簡単にですがまとめます。Aは深津さんの言葉です。

Q 現場チームが危険なのに真ん中で止めてる人いて偉い人に声とどかない時がある。どうすれば?

A 偉い人となかよくなる、教育する場をつくる、意見公開飲み会、勉強会をつくるようにする。とりあえず上層部と仲良くなり意見を聞いてもらえるようにするのが一番の解決になると思う。

Q クライアントにリサーチが重要って理解してもらうのが厳しそう。4−6か月をリサーチ、検証にお金かけるにはどう説得すればいい?

A そもそもの前提で日経新聞は例にはならないず、レアケースである。

チームビルディングや体制を作るのを商品の一部にすると良いかもしれない。チームの底上げの一環として

リサーチやります、とか宿題として来週までに調査する、とか形にしていくと割と自然な形でお客さんは社内でリサーチをする空気を作ってくれる。

公式のイベントレポートはこちら

http://mtl.recruit.co.jp/ux-sketch-vol21/

今回のイベントで使用したスライドは過去イベントで使用したのスライドを再編集したものです。

今回のプレゼンで使用されたスライドではないですが日経新聞のアプリリニューアルについてのスライドであり、記事と合わせて読むと理解がより深まります。

ぜひこちらも合わせてご確認ください!

新規事業・UXデザインのことなら私たちにご相談ください。

私たちは事業戦略に応じたプロダクトデザイン戦略策定からUXデザイン、人間中心設計に基づいたデザイン手法を実行することで事業の立ち上がりから成長までの過程を支援します。サービス開発、UXデザインのことでお困りの方は、rootまで気軽にご相談ください。