- date

- 2024.03.21

「組織のデザイン活用度」から読み解くDPMという役割

こんにちは。rootでデザインプログラムマネージャーとして活動している岸(@RyoheiKishi)です。

私たちrootは、事業と組織の成長を共に実現するデザインパートナーとして「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」というビジョンを実現しています。

昨今、デザイン業界でデザインプログラムマネージャー(以降、DPMとする)に関する記事が徐々に増えてきており、rootでもDPMに関する記事をいくつか公開してきました。

しかし一方で、DPMが各社で異なる役割を担い、活動の領域や様態がさまざまであるということもあって、捉えどころがない部分があることも否定できません。

そこで、この記事ではDPMの役割定義について振り返りながら、事業環境に依存しないかたちでの役割イメージの言語化を試みます。

またそれに加えて「デザインの活用度」という軸からDPMという役割を考察することで、いろいろな形に見えるDPMの役割領域を、1つに束ねる論理について考察してみます。

ぜひ以下のような課題に向き合う際の参考として、活用いただければ幸いです。

- Opsやデザインマネジメントのノウハウは理解しているが、事業成長やデザイン活動に対してそれをどう紐付けていけばよいか見通しが立っていない

- DPMの役割に関心があるが、具体的な活動につなげていくための論点を掴みたい

- 自社の活動において、DPMのような役割が必要そうだと考えているが、具体的にどういった成果指標に繋げれば良いかを検討している

目次

『デザイン組織のつくり方』におけるDPMの役割イメージ

まずはその大枠のイメージをおさらいするため、多くのDPMや組織づくりを行う方々にも引用されている『デザイン組織のつくりかた デザイン思考を駆動させるインハウスチームの構築&運用ガイド』(ピーター・メルホルツ、クリスティン・スキナー著)での定義を振り返ってみます。

本書によれば、DPMの役割は「クリエイティブな品質とは別に、デザイン以外の部門とのコミュニケーションを担い、デザイナーが本業に集中できるようにして、デザイン組織の有効性を最大限に高めることを役割としている。」と定義されています。

DPMの役割を掴む上でヒントになりそうなのは「クリエイティブな品質とは別に」「デザイン以外の部門とのコミュニケーション」「デザイナーが本業に集中できるように」という点です。DPMがオペレーションやその実行環境に対して責任を持っていることは、多くの企業のDPMの業務範囲からもわかります。

それでは、DPMは他部門との窓口や環境整理を担う、いわばオペレーションマネージャーと同義なのでしょうか。この答えはNOで、本書ではこのようにも書かれています。

「デザインプログラムマネジメントとは、デザインを企業にとっては競合他社との差別化に役立ち、顧客にとっては革新的かつ人間中心設計の製品・サービス・ブランドの指針となる、つまりデザインを価値ある強力なツールとして導入する戦略面の業務だ」

これも多くのDPMが実践していることと重なる部分です。DPMが戦略的に、あるいは戦略に近い距離にあることは、その業務の幅広さや経営との距離感からも理解できます。

色々な側面が描かれていますが、DPMは戦略とオペレーションの間を行き来しながら、デザインの導入を推進し、デザイン組織の有効性を高める存在だという点が重要なポイントのように思います。(かなり端折った表現ですので、詳しくは書籍をご覧ください。)

rootでのDPMの支援内容

rootではスタートアップ・新規事業といった、これからデザイナーを配置したり、デザイン組織を作っていくようなフェーズの事業・組織を主な支援対象としています。

このようなケースにおいて、rootでのDPMの業務領域は書籍での定義と同じく「戦略とオペレーションの行き来」にありますが、その目的は早期フェーズからのデザイン活用環境の立ち上げを行うことです。言い換えると、ピープルマネジメント以外の面で、デザインマネージャーの代替をrootが行っているようなイメージです。具体的にどのような支援をしているのか、事例を通して紹介します。

スタートアップ企業支援のケース

こちらの記事で紹介しているスタートアップ支援のケースにおいては、まず不安定な事業状況を乗り越えるべく、何をデザイン活動の指標・成果として期待しているかをファウンダーとすり合わせ、その上で成果創出に最小の手数で貢献できる策としてヒューリスティック評価や現場のコミュニケーション改善という手段をとることとしています。

そして事業が安定するに連れて、開発プロセスの手前でユーザー要求の解像度を高めるための工程を加えたり、デザイナーからロードマップに基づいて初期仮説を立案するような流れを導入することを提案してきました。

これは、デザインの活用方法を模索している段階から、事業の進捗に合わせながら、デザイン活用の領域を広げてきたケースといえます。

エンタープライズ企業支援のケース

もし、支援対象がデザイナーが複数いるような、比較的成熟した組織の場合、その支援方法は書籍で定義されたDPMのようなあり方に近づいていきます。

こちらの記事のケースでは、あるデザイン横断チームの目標設定がテーマとなっています。このケースの組織では、それぞれ異なる領域の事業チームにデザイナーが埋め込まれる組織構造が取られており、活動の方針やワークフローもそれぞれの事業チームに合わせた形がとられています。

形式としては横断チームという形はとっているものの、分権型の組織形態に近い状況が生まれており、活動が起きるきっかけも「一貫したデザイン文化や結束力のあるコミュニティ」があまりないという課題がきっかけとなっています。

このケースではrootとして、事業戦略とオペレーションを縦に、事業と事業を横に行き来しながら、デザイン組織の有効性を示し、高めるための方針策定を支援しています。

組織のデザイン活用度に応じて変わるDPMの目的

ここまで、大きなデザインチームがある組織でも、これからデザインを始める若いフェーズの組織でも、DPMが主に担っているのは「戦略とオペレーションの行き来」という点は変わらず、しかしその支援の目的とする状態が異なることを述べてきました。

組織規模の大小も問題の1つにはなりますが、実際のところ、この違いにより直接的に関係しているのは「組織のデザイン活用度」という考え方です。

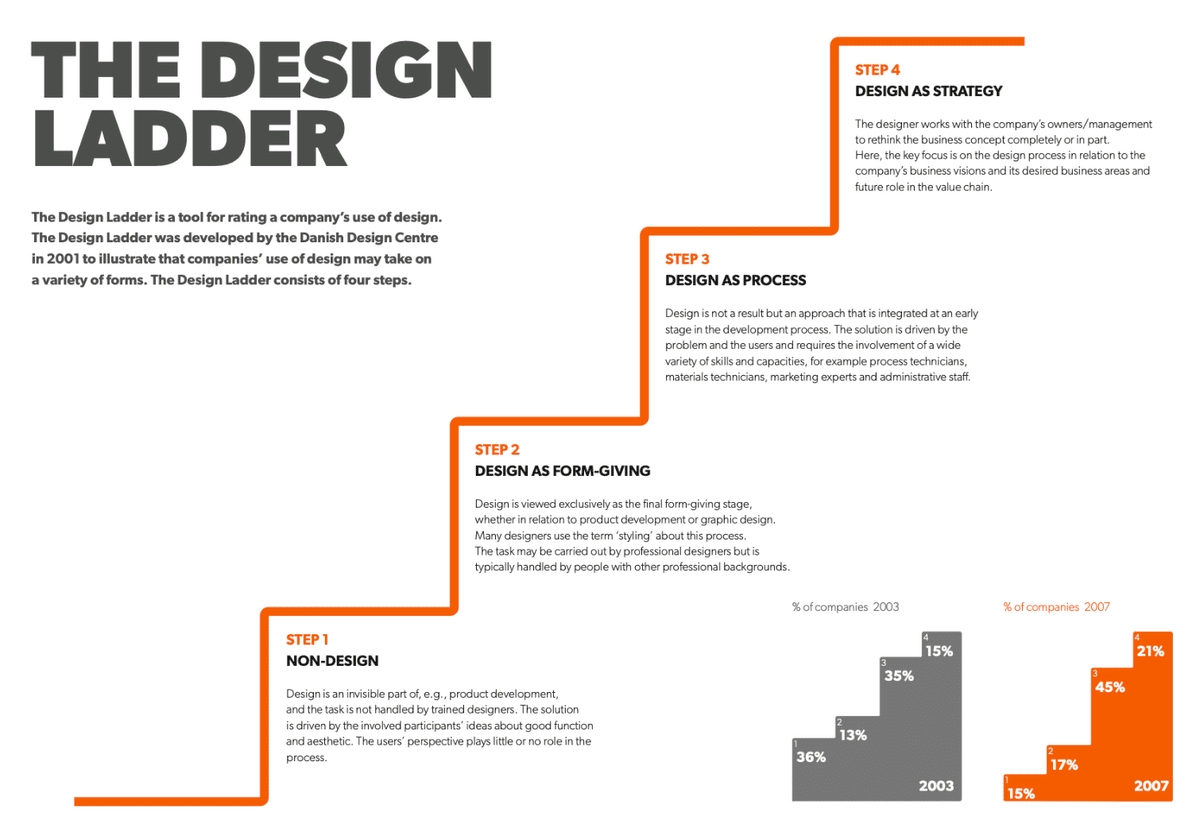

The Design Ladder: Four steps of design use by Dansk Design Center – Issuu

デザイン活用度とは、例えばデンマークデザインセンターが2015年に発表した「デザインラダー」 – 企業でのデザイン活用度を概念化した考え方のような、組織におけるデザインの活用度合い・浸透度合いのような概念をさしています。

組織のデザイン活用度を、DPMの1つの目的としてみると、先ほどのスタートアップ企業でのデザイン支援と、エンプラ企業のデザイン横断組織支援ケースとも、実は相似した目的を持っていると考えることができます。

つまり、これからデザイン活用を進めていくような状況でのDPMは、オペレーションと戦略との同期を通して、早期からのデザイン活用度の立ち上がりを支援する。(=デザインマネージャーの代替)

そして、すでに一定のデザイン活用が進められている状況でのDPMは、戦略上必要なデザイン以外のオペレーションを補完し、デザイン活用度の維持拡大を支援する。

デザイン活用度という尺度に基づいたDPMの役割を捉えると、それぞれの事例で行われている具体的なアクションがどのような意図の元で行われているのかを掴みやすくなります。

デザイン活用度ごとの目標設定

直近公開した「デザイン活動の目標」に関する記事では、事業フェーズごとにデザインチームの目標設定や体制を紹介しています。

同じ事業フェーズでも、目標設定の違いからデザイン活用度の違いをうかがい知ることができるかもしれません。

また、先ほど紹介したスタートアップでの事例と同様、デザインのやり方を模索する状態から、戦略的にデザインの目標を置き運営する状態にまで変化したケースもあります。DPMを早期から導入し、事業の進捗に合わせて組織のデザイン活用度を高めていくアプローチには再現性がありそうです。

DPMは戦略とオペレーションを行き来し、組織のデザイン活用度合いを高める存在

ここまで書籍の定義や支援事例を振り返り、DPMの活動領域や意義は、組織のデザイン活用度合いという尺度によって変わるということが見えてきました。組織ごとに支援の方法や範囲はさまざまですが、DPMには組織のデザイン活用度を高めるという目的が明確に存在することが明らかになりました。

また、デザインの活用度は、戦略とオペレーションの間の行き来を進めていくことで高まる、連続的な尺度でもあります。早期からのDPM導入によって、組織でのデザインの立ち上がりを早期に支えた後、戦略的なデザインの活用までを再現的に支えられる可能性も見えました。

rootではご紹介したように、組織的デザインの実現に向けて、実践を通じてのナレッジ創出や人材輩出に日々挑戦しています。私たちの活動に興味が湧いた方は、ぜひお話ししましょう!

お読みいただきありがとうございました!

rootでは共にビジョン実現できる仲間を探しています!

私たちは、「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」をビジョンに、様々なフェーズのクライアントの事業と組織の成長を共に実現するデザインパートナーです。

クライアント支援の立場から、個社での実践経験から得られたノウハウや課題を、組織的にナレッジとして束ね、支援する各社へ還元し、デザインの活動領域を個人から組織・事業へ広げ定着を促すことで、持続的な事業の成長にデザインが活かされる組織を増やしていきたいと思われる方!

共に、Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜を実現していきましょう!

ぜひ、ご興味ある方、一度カジュアルにお話ししませんか?ご連絡お待ちしています!

👇カジュアル面談はこちら

カジュアル面談をご希望の方はこちらよりエントリーください。

👇rootの採用情報はこちら

Vision・Mission・Valueやカルチャー、はたらいているメンバーの紹介など、充実したコンテンツで採用情報をお届けしますので、ぜひ、ご覧くださいませ!

👇root公式Xはこちら

プロダクトデザインや組織づくり、事業成長に関する知見やイベントをはじめとしたお知らせを発信しています。

ぜひ、フォローをお願いします!

(公式X)

We are hiring !

デザインの実践を個から組織・事業に活かすことで、より良い世界の実現を目指し、

組織の右腕として事業価値を共に創り・育むデザインパートナーチームを共につくっていきませんか?

クライアント支援の立場から、事業価値づくりにデザインが活かされる組織を増やしていくことにご興味のある方、ぜひ一度お話ししましょう!